当年,陕西省米脂县高西沟曾是和大寨一起竞争中国“农业学哪个”的典型村庄。高西沟“落败”后,村民以不违背自然规律的科学态度,在“要粮要田”的激情年代,主动退耕还林还草,而且一坚持就是40年

□本报记者 江华

高西沟是个谈情说爱的好地方

12月初,黄土高原丘陵沟壑区的冬天,阳光刺眼。连绵起伏的黄土之上,除了城市、窑洞旁边的空地上有一些花草之外,很难见到绿。

但来到冬日的高西沟,熟悉黄土高原的人会被眼前的情景惊呆:

进入村庄,沿途是高耸的一排排白杨树;黄土坡上,是成片的沙打旺草和柠条;山头上,连绵的松柏林不真实地在山头上泛着绿色;挂满枯叶的果园到处都是。一个50亩的水库正在慢慢结冰。

“在黄土高原,可能没有哪个地方的孩子比这里的幸福。这里的孩子夏天可以游泳,冬天可以在冰盖上滑冰。”现任村支书姜良彪说。

漂亮的窑洞散布在树林背后和坝地旁边,里面的陈设几乎和城市里没有什么两样,干净、整洁。有种气味让村民感到踏实,那就是窑洞旁一个又一个羊圈。

40年来,靠村民的人工和自然淤积的力量,村前40到50米深的沟壑被填平,成为今天一坝接一坝的良田。

高西沟全村522口人,现在共养羊1300只、牛90头。当地官方的数据是,2002年人均纯收入2000元。

从1958年综合治理环境至今,高西沟人在40年的时间里,造就了980亩经济林,1660亩生态林,1000亩草地。高西沟的林草覆盖率达64%,治理面积达78%。

4平方公里的村庄给黄河作出了贡献。经水利部门测算,从1979年以来,累计近9000万吨泥沙没有流入黄河。

米脂县官员说,全县396个行政村,除了河谷地带,高西沟的环境在丘陵沟壑区是独一无二的。

“夏天一到高西沟,有树有水,一下子就感到凉爽了。”一位警官说,“在米脂,只要有车,高西沟绝对是个谈情说爱的好地方。”

姜良彪说,土地承包后被集体强行保护下来的财产,为集体带来越来越多的收入。自1980年以来,仅村上120多亩4000多株苹果树,年产苹果20多万公斤,收入近8万元。

“这些都是树啊草啊给我们带来的。我们种树的时候,30多岁的娃娃还没有出生呢。”著名的全国劳动模范常秀英说。

科学救了高西沟

12月初,本报记者走进高西沟这个1960年代曾经和大寨一起竞争中国“农业学哪个”的典型村庄时,不敢相信,在黄土高坡的褶皱里,竟隐藏着这样一个村庄:村民用本能和朴素的智慧,以不违背自然规律的神圣态度,早在“要粮要田”、“农业学大寨”的激情年代,就开始主动而持久地退耕还林还草。

从1980年代开始,大自然给予了村民优厚的回报:这个只有4平方公里的村庄,将40座山头和21条沟变成了青山绿水。碧水盈盈,花果飘香,农民过上了旱涝保收的日子。这在陕北到处裸露着土地、遇雨泥浆横流、遇旱满地冒烟的丘陵沟壑地区,成了奇迹。

“这不是大自然的恩赐。也不是我们多有能耐。我们现在的生活,是遵循自然规则得来的,绝对不是政治和口号。”高西沟第一任村支书高祖玉说,“如果那时候全国都学我们,现在的陕北会是什么样子?中国的环境是什么样子?国家还会出台代价巨大的退耕还林还草政策吗?”

没有人全面否定过去开山造田、毁林造田、填湖造田的政治决策,但恶化的环境却是一个无法回避的事实。现实默认了高西沟40年前的做法,也默认着非科学决策给中国可持续性发展带来的后遗症。

在中国农业发展历史上曾被视为不能篡改的模式“农业学大寨”时期,高西沟仍然我行我素,没有像大寨那样劈山造田,而是千方百计地保护自己的家园。

长达数十年的时间,中国许多地方的农民不得不占领林地、草原、湖泊甚至海岸线再造土地。几十年后,这种修为迎来了自然界连绵不绝的报复:沙漠化、沙尘暴、干旱、洪水、蝗灾、泥石流等等灾害,比赛似的在中国大地上轮番上阵。

在可持续性发展面临严重威胁的时候,中国政府1999年启动了退耕还林(草)政策。2002年,全国范围的农村生态的战略调整正式启动———中国农民将在到2010年之前,退出8000万亩正在耕种的土地和草地,还给山林和草原。

高西沟却无须退出土地———从1960年代初开始,这个呵护生态的村庄已经退耕还林还草。

77岁高龄的第一任村支书高祖玉评价自己和村庄说:“50年的感受是:学大寨,我们早完蛋了。科学救了高西沟。”

高西沟模式与大寨模式

1950年代高西沟人的信天游唱道:“雨涝流泥浆,冲成万条沟,肥土顺水走,籽苗连根丢。”1956年,高西沟的粮食亩产只有30公斤。由于黄河上要修建三门峡大坝,为防大坝上游来水带来泥沙,从1952年开始,他们就开始打坝拦淤,但是年年打,年年毁。

此时的高西沟,土地除了养活300多口人,还养着大牲畜30头、羊180只,这是村里的所有财产。

经过几年的失败,高祖玉等开始研究村庄的地形地貌,探索保土保水之路。这里沟壑陡深,在沟底打坝拦水拦泥,几乎是白费心机。

从1958年开始,他们先在坡地上整修水平梯田,力图将水土拦住,然后在一道道沟里层层打坝,使山坡上的泥土梯级淤积,蓄排并举。

当时的高西沟人,创造性地开始对每一架山采取生物措施:山顶栽树,沟沟坎坎栽材林;阳坡栽杨槐、椿树,荒坡种柠条,沟条栽果树。

“我们就是想让光秃秃的土山上有活的东西,它们的根能抓着土。”50年后,高祖玉说。

自1958年开始,高西沟为造林还牧开始退耕,减少了800多亩耕地。在粮食逐年增产的情况下,高西沟又扩大牧草基地200亩,发展畜牧业,为土地提供肥料,农林牧走上良性循环的轨道。

1961年,陕西省委搞“阶级分化调查”,发现了高西沟这个典型。随着媒体的关注,高西沟开始引起中央的注意。但专家对高西沟保护环境的论证和支持,没有得到认可。

高祖玉说,当时发展农业,专家有两派之争:一派是水土保持专家,论证黄土高原面积大,应该学高西沟;一派专家主张要粮要田,大寨是土石山区,有典型意义。

1963年,在“农业学大寨”的号召下,全国成为一个开山造地、开荒造地、填湖造地的巨大工地。

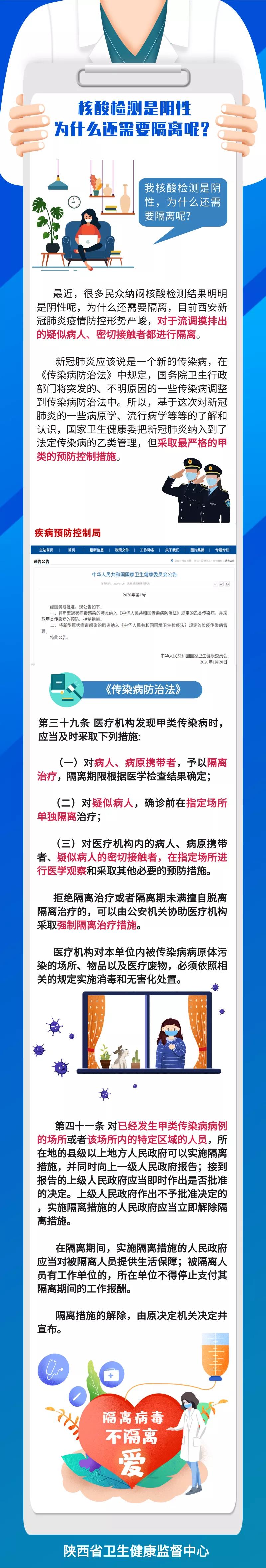

高西沟人没有理会这些,继续走自己的老路,并逐渐形成了土地利用“三三制”模式:农林牧各占三分之一。高西沟人最操心的是柠条林和林地。当时树苗尚小,林业队每天巡山看护,防止“坏分子”搞“破坏”。

1973年,水库建成。高西沟人终于有了一池千百年来从未有过的水。这座16万立方米容量、处身黄土包围中的小水库从建成至今,竟然只有微量淤积,现在的水深平均2米。

从1972年到1977年,高西沟人为了一年365天能看到绿色,在山顶种植松柏。“那场面真是壮观!”常秀英说。

分田到户,但树不分

1970年代后期,大寨开始受到责难。历史跟大寨人开了一个天大的玩笑。

1970年代末,高西沟村支书高祖玉被提拔为米脂县委主管农业的副书记。不同的是,大寨的陈永贵当了国务院副总理,高祖玉却在县级位置上退休。

1980年代初,全国农村开始联产承包。高西沟是米脂县最后一个土地承包到户的生产队。“老先进变成了落后分子。”当地的官员笑称。

村民中要求分地、分树到户的呼声很高。高祖玉说:“其实我们很害怕一旦分掉,没人管,树砍光了卖钱,高西沟肯定一步一步回到过去。”

“米脂县就属高西沟最晚分地,我当然是抵制者,我很矛盾。但这是国家的大方向,必须执行。”身为县委副书记的高祖玉感受到了上面的压力。1983年,高西沟“对抗”国家政策2年后,农田和生产工具分到各家各户,但660亩针叶林和柠条林仍归集体所有,由集体统一管护。

高西沟,学大寨时一意孤行单干,包产到户时却也不管自己是红旗的名声而不惜落后。

高西沟人在寂寞中享受着自己山清水秀的家园。

“谁能10年追我40年”

每年的春夏,高西沟的蝴蝶,是陕北丘陵沟壑区最多的地方,高西沟才有蝴蝶赖以生存的众多食物。

2003年12月,本报记者走过高西沟的山沟和草坡时,不时有野兔傍地疾走。“环境好了,兔子就多了。”姜良彪说。

周围村庄与高西沟的巨大反差让姜良彪不是滋味:“如果他们能和我们一样,摸着这里环境的脾气,不要乱跟风,现在我们不都联成片了吗?”

“我们一定要听科学的。”高祖玉挥了挥苍老的手说,“如果你(对治理)不了解,我们就不听你的摆布。自然这东西,谁能惹得起?”

高祖玉,在“与天斗、与地斗”的年代,见过许多专家教授。一次在延安街头,他碰巧和找他的水利专家钱正英相遇,两人谈了两个小时。钱正英在上世纪六七十年代,两次到高西沟考察。高祖玉去北京开会,黄河水利委员会第一任主任王化云见到他,颤巍巍地走过来,紧紧握着他的手不放。高祖玉对王化云说:“我高西沟的泥土,没有流到你的黄河里。”

退耕还林(草)工程的启动,现在有了进展,但投入也是巨大的。数据显示,截止到2002年6月,国家已向退耕户兑现补助粮食22.6亿斤,现金1.9亿元,种苗费补助8.4亿元。而高西沟在长达40年环境治理中,国家仅仅投资了4.93万元。1平方米的土地,不到1分钱。

“我不喜欢三年见成效,十年见效果之类的话,到高西沟看看,他们能不能在几年里追我们40年?”军人出身的姜良彪看着与周围迥然不同的景色,得意地说。

“但是,如果高西沟假设现在把所有的树砍掉,把所有的草拔掉,我根本不用打赌———你明年来看高西沟,肯定和别的地方没有两样,用不了几年我们的水土就会再流走。”姜良彪说,“环境太脆弱了。”

高西沟只有4平方公里,而中国现有水土流失面积356万平方公里,以目前的投资和治理速度计算,尚需50年时间;西部12省区市水蚀面积,却从1991年以来增加了3万平方公里。

历史没有假设。许多地方要从头再来。

高西沟给予的标准答案,论证得太迟了。但高西沟人能够达到的目标和成就,其它地方的人也应能达到。